Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt + Historisches

In Dresden

ist am frühen Mittwochmorgen ein großer Teil der Carolabrücke

in die Elbe gestürzt. Betroffen ist laut Feuerwehr der Brückenteil, über den

die Straßenbahnen fahren. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt liegt in der Elbe

und blockiert die Fahrrinne des Flusses. Wie die Stadt Dresden mitteilte, sind

weitere Brückenteile akut einsturzgefährdet. Wie auf den Bild zu sehen hängt

auch ein zweites Brückensegment durch.

In Dresden

ist eine der wichtigsten Elbbrücken in Teilen zusammengebrochen. Nur 18 Minuten

vorher hatte noch eine Straßenbahn in der Nacht die Querung passiert. Um kurz

nach 3 Uhr stürzten die Schienen ins Wasser. Die Feuerwehr sichert aktuell die

Lage ab. Weil Leitungen beschädigt wurden, ist auch die Fernwärmeversorgung in

der Stadt gestört.

Straßen und

Elberadweg gesperrt

Die

Feuerwehr war gegen 3 Uhr alarmiert worden. Menschen kamen durch den Einsturz

nicht zu Schaden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Polizei

betonte, es gebe bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der gesamte Bereich

um die Carolabrücke, einschließlich der

Bundeswasserstraße Elbe, des Elberadwegs und des Terrassenufers, bleibt bis auf

Weiteres vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer

müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Durch den Einsturz fällt mit der

B170 über die Elbe eine wichtige Verkehrsverbindung weg. Es wird gebeten, den

Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Fernwärmeversorgung

in Dresden gestört

Wie die

Feuerwehr mitteilte, hatte sich am Brückenkopf auf der Altstädter Seite auf

einer Länge von rund einem Meter ein Spalt gebildet. Darüber hinaus sei es zu

einem Defekt an zwei Fernwärmeleitungen gekommen. Teile des Terrassenufers

wurden unter Wasser gesetzt. Dadurch fiel am Morgen die Fernwärmeversorgung in

der Stadt aus, so die Feuerwehr.

Aktuell

werden die Lage und das weitere Vorgehen sondiert. Dabei kommt an der Elbbrücke

auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Beschäftigte der Dampfschifffahrt

sichern den Dampfer "Meißen", der nur knapp hinter der eingestürzten

Brücke am Anleger liegt. An den Rändern des abgestürzten Betonteils hat sich

eine starke Strömung gebildet.

Video vom Brückeneinsturz

Sperrkreis und Räumung von Ministerien

Vor den Rückbau-Arbeiten haben die

Einsatzkräfte einen Sperrkreis von 100 Metern um die Carolabrücke

eingerichtet. Es mussten Teile der Sächsischen Staatskanzlei und des

Finanzministeriums geräumt werden, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre kurz nach 19 Uhr. Ein Polizeihubschrauber fliege,

die Beamten kontrollierten, ob der Bereich frei sei. Erst dann sollen die

Bauarbeiten beginnen, zu denen auch kleinere Sprengungen gehören werden.

"Es wird aber keinen großen Knall geben", sagte Klahre.

Allerdings sei unklar, wie das

beschädigte Bauwerk auf die Abrissarbeiten reagiere. "Es kann sein, dass

die Brücke bleibt, wie sie ist. Mit den Arbeiten ist auch das unvorhersehbare Risikio verbunden, dass Teile oder die ganze Brücke

runterstürzen."

Ticker zur Carolabrücke:

Bundeswehr schickt Bergepanzer

13. September 2024, 15:16 Uhr

In Dresden

ist ein Teil der Carolabrücke eingestürzt. Aktuell

laufen Abrissarbeiten am kaputten Brückenteil. Die Trümmer müssen weiter

zerlegt und abtransportiert werden. Straßen und Teile des Elbufers bleiben

gesperrt.

Sorry Bild

im Regen vom 13.09.2024 gegen 12.30

Bild vom 18.09.2024 gegen 14.30

Zu instabil: Damm für Abriss der Carolabrücke geplant | MDR ...

2016

Historisches

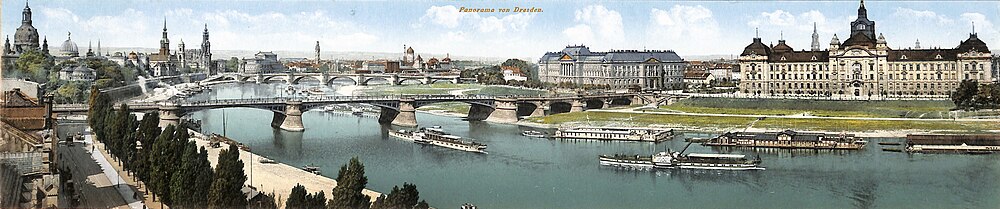

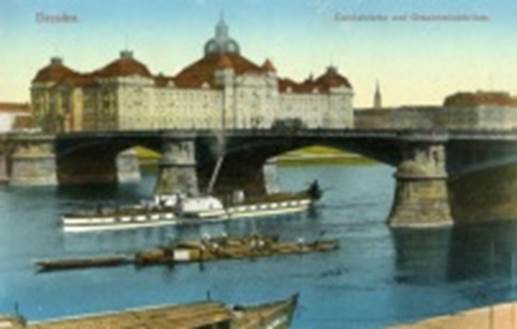

1910

Erste Carolabrücke

(1892–1945)

Erste Carolabrücke im Jahr

1895 in Richtung Neustadt

Erste Carolabrücke im Jahr

1895 in Richtung Neustadt

Die erste

Brücke wurde nach Vorplanungen von Karl Manck (†

1888) in den Jahren von 1892 bis 1895 unter Hermann Klette errichtet. Das

insgesamt 340 Meter, nach aktuelleren Angaben 326 Meter, lange Bauwerk war

mit 16 Meter Breite für eine 9,6 Meter breite Fahrbahn mit einer

zweigleisigen Straßenbahntrasse und beidseitige 3,2 Meter breite Gehwege

ausgelegt. Die Brückenkonstruktion hatte in der Elbe zwei Strompfeiler und drei

Stromöffnungen. Jeweils sechs vollwandige eiserne

Bögen überspannten die Stromöffnungen bei Spannweiten von 61,0 Meter im

mittleren Bogen und 59,0 Meter in den beiden benachbarten Bögen und einem

geringen Pfeilverhältnis von nur etwa 1:14. Im Vorlandbereich hatte sie am

linken Flussufer zwei und auf der anderen Seite vier gemauerte

Gewölbeöffnungen.

Am Abend des

7. Mai 1945, einen Tag vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland,

sprengten Soldaten der Waffen-SS zwei der drei Stromöffnungen und zwei rechtselbische Vorlandbögen vor der vom Albertplatz

vorrückenden Roten Armee. Wegen der starken Zerstörung wurde auf einen

Wiederaufbau in alter Form verzichtet. Anfang 1952 wurden weitere erhaltene

Teile abgebaut. Am 7. März 1952 wurden die verbliebenen stählernen Bogenträger

gesprengt und die Stahlteile anschließend aus der Elbe geholt.[2]

Die beiden Strompfeiler wurden erst beim Bau der zweiten Carolabrücke

Ende der 1960er Jahre entfernt.

Gesamtansicht

der Brücke um 1910

Zweite Carolabrücke (seit

1967)

Ehrgeizige Stadtentwicklungsprojekte für die Dresdner Innenstadt,

Industrieerweiterungen und forciertem Wohnungsbau waren Anfang der 1960er Jahre

die Grundlage, eine großzügige „Nord-Süd-Verbindung“ zwischen dem damaligen

„Platz der Einheit“ (heute wieder Albertplatz) und dem Hauptbahnhof zu planen,

so der Bausachverständige für Statik und Konstruktion von Brücken und Fachautor

Erich Fiedler in den „Dresdner Heften“ (Nr. 94, 2/2008). Dass diese Planung

einer „Nord-Süd-Verbindung“ an nationalsozialistische Planungsvorstellungen von

1938/1939 anknüpft, erwähnt der Autor allerdings nicht. Auch berücksichtigt der

Autor nicht, dass es zur Innenstadt bzw. zur Nord-Süd-Verbindung bereits 1950

und 1951/52 städtebauliche Ideenwettbewerbe gegeben hat, die letztlich den bzw.

die Brücken vorwegnahmen.

Für den alten Standort der Carolabrücke wurde 1965

ein Wettbewerb ausgeschrieben, da es in der Planungsphase verschiedene

Varianten gab. Eine davon, 1963 vom ehemaligen Chefarchitekten Herbert

Schneider entworfen, sah eine Schrägseilbrücke mit einem Pylon von etwa 90

Meter Höhe vor. Wie schon bei der ersten Brücke wurde eine flache Ausführung

mit wenigen Hindernissen für die Schifffahrt gefordert, weswegen der Altstädter

Strompfeiler entfallen sollte. Straßenbahn- und Autoverkehr sollten durch

Sicherheitsstreifen getrennt werden. Nach zähen Diskussionen entschied man sich

jedoch für ein niedriges Bauwerk ohne hohe Trägermasten und ähnliches, welches

den freien Blick auf die berühmte Elbsilhouette nicht beeinträchtigt.

Gewinner des Wettbewerbes 1965 waren der Ingenieur Eckhart Thürmer und sein Mitarbeiter Willi Spoelgen

vom Projektierungsbüro Straßenwesen Dresden. Spoelgen

ging jedoch 1966 in die Bundesrepublik Deutschland, so dass ein zweiter Entwurf

notwendig wurde. Er entstand wiederum unter Leitung von Thürmer

unter Mitarbeit der Architekten Rolf Berger und Michael Franke als Kollektiv.

Gleichwohl wurden die 1966 von ihnen, einschließlich von Willi Spoelgen entwickelten Ideen im Jahr 1968 vom Patentamt der

DDR unter der Patentnummer 54390: Hohlplatte bzw. Hohlkasten, insbesondere

für Massivbrücken registriert.

1967 bis 1971 wurde dann nach den Vorgaben eine Spannbetonbrücke mit drei

getrennten Überbauten für die Straßenbahn und für jeweils eine zweispurige Richtungsfahrbahn

mit sieben Meter Breite errichtet, wobei die Bauhöhe der Brücke mit

unterschiedlichen Stützweiten von 44 bis 120 Metern relativ gering und eine

fugenlos durchlaufende Konstruktion auf Grund der Biegemomente nicht möglich

war.

Bau und Beschreibung (Zustand von Eröffnung 1971 bis

Teileinsturz 2024)

Die Brücke hat eine (gemittelte) Gesamtstützweite von 375 Metern, ist 32

Meter breit und besteht nebeneinander aus drei „Überbauten“ (in Stromrichtung

der Elbe sind dies fachlich die Brückenzüge A bis C). Es sind Spannbeton-Hohlkastenbrücken

mit Gerberträger und drei Gelenken als Bauwerkssystem in Längsrichtung. Bei nur

noch einem Strompfeiler betragen die Stützweiten im südlichen Randfeld 44 Meter und beim ersten Innenfeld 58 Meter. Die

Elbe wird mit 120 Meter und 95 Meter überbrückt, das nördliche Randfeld spannt 58 Meter weit.

Um bei allen drei Brückenzügen eine gleichmäßige Durchbiegung zu erreichen,

sind diese etwas südlich des Strompfeilers bei dem Gelenkpunkt mit einem

Querträger verbunden. Die über dem Strompfeiler gevoutet

ausgebildete Brücke war in der DDR die Spannbetonbrücke mit der größten

Stützweite. Die kleinste Durchfahrtshöhe beträgt 6,61 Meter beim höchsten

schiffbaren Wasserstand. Die Pfeiler und Brückenköpfe wurden mit Meißner Granit

verkleidet.

Konstruktion und Bau

Anders, als heutzutage üblich, war zu DDR-Zeiten in den 1960er und den

1970er Jahren keine komplette Bauausführungsplanung vor Baubeginn üblich. Nach

einer Grundsatzentscheidung, die je nach Bedeutung eines Bauwerkes örtlich oder

überörtlich zu treffen war, wurden die Einzelfallentscheidungen ausschließlich

durch die beauftragten ausführenden Betriebe getroffen.[14] So

auch für die Elbquerung der „Nord-Süd-Verbindung“, der heutigen Carolabrücke. Ausgeführt wurde das Bauwerk von 1967 durch

den „VEB Brückenbau Dresden“, später Betriebsteil des gebildeten „VEB

Autobahnbaukombinat Magdeburg“. Oberbauleiter war ab 1968 Witlof

Riedrich.

Als erster der drei Brückenzüge wurde beginnend ab 1968 der elbabwärts

gelegene und 2024 eingestürzte Brückenzug errichtet. Eine durchgehende

Spannbetonbrücke zu errichten, war auch durch die geringe Höhe des Überbaus von

1,60 bis 5,30 Metern nicht möglich, so dass diese in einzelne Abschnitte

unterteilt wurde, um auch die Momentenbeanspruchung

im Bereich der Stromöffnung von 120 Meter Länge zu begrenzen. Diese Lösung

bestand darin, dass mit Gerberträgern gearbeitet wurde und insgesamt drei

Gelenke eingebaut wurden. Danach besteht die Hauptöffnung von 120 Metern

Spannweite aus den Kragarmen auf Altstädter Seite mit 12 Metern Länge und auf

Neustädter Seite mit 44 Metern Länge sowie einem Einhängeträger mit 64 Metern

Länge. Damit wurde für den Bau auch eine sinnvolle Teilung in Längsrichtung

möglich. Die drei getrennten Brückenzüge wurden schließlich durch einen –

südlich des Strompfeilers D und knapp nördlich von Gelenk II angebrachten –

Stahlbeton-Querträger miteinander als eine Art „Zwangskopplung“ verbunden, was

die Durchbiegungen in allen drei Brückenzügen weitgehend ausgleicht.

Jeder Brückenzug ruht auf zwei Widerlagern und vier Pfeilern, die in der

Planung den Brückenachsen A bis F zugeordnet wurden. Das Widerlager am

Altstädter Elbufer steht in Achse A, es folgen die Pfeiler in den Achsen B bis

E und zuletzt das Widerlager in Achse F am Neustädter Ufer. Ebenso werden die

drei sogenannten „Gerbergelenke“, an der Altstädter Seite beginnend, mit I bis

III nummeriert.

Als „bemerkenswert“ stellt Fiedler die Ausbildung der Gerbergelenke, also

die drei jeweiligen Brückenauflagen der Gerberträger dar: Die

ineinandergreifenden Gelenke aus Stahlguss sind mit je 14 Koppelbolzen

unmittelbar an Stegspannglieder angeschlossen worden. Er führt weiter aus, dass

„die Vorspannkräfte in den Koppelbolzen der Gerbergelenke eine wichtige

Voraussetzung für die Standsicherheit der Brücke“ sind. Für den Bau und das

Langzeitverhalten der Brücke sei es wichtig, zuverlässige Aussagen über die

Größe dieser Koppelbolzenkräfte zu erhalten. So sind an 121 dieser Gelenkbolzen

Messstellen angebracht, an denen in den Jahren 1974, 1979, 1982 und 1993 die

Zugkräfte gemessen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass keine Gefahr für das

Bauwerk besteht, „wenn auch ein Nachspannen bei einzelnen Gelenken nicht

ausgeschlossen werden kann. Die Gebrauchsfähigkeit des Bauwerkes wird durch

diese Korrekturen nicht beeinträchtigt“ (Fiedler, 2008).

Von 1968 bis 1969 wurde an der Altstädter Elbseite der Überbau des

Brückenzuges C hergestellt, der über den zweiten Pfeiler in Achse C 12 Meter

hinausragte. Mit Hydraulikpressen erhielten die eingebauten Bündelspannglieder

jeweils eine Spannkraft von 1000 kN.[19] Etwas

zeitversetzt, aber insgesamt parallel dazu entstand das insgesamt 149 Meter

lange Neustädter Pendant, das zwischen Strompfeiler in Achse D und dem

nächstgelegenen Pfeiler in Achse E auf der Neustädter Seite 95 Meter weit

spannte und vom Strompfeiler aus noch 44 Meter in Richtung Altstadt über die

Elbe sowie 10 Meter von Pfeiler in Achse E in Richtung Neustadt hinausragte.

Somit verblieb eine Lücke von 64 Meter zwischen den Pfeilern in den Achsen D

und C, die zunächst durch ein Traggerüst über der Elbe geschlossen wurde und

auf dem das sehr schlanke und 600 Tonnen schwere Mittelteil, der

Einhängeträger, betoniert wurde. Als dieses 1970 auf die beiden Gerbergelenke

abgesenkt werden sollte, bestand die Gefahr, dass sich der Neustädter Kragarm beim Einpassen nach oben wölbt. Dem begegnete man,

wie Riedrich ausführte, indem der Balken mit 300

Tonnen Split ballastiert wurde. Abgesenkt wurde es mit Hilfe von

Hydraulikpressen und passte auch exakt.[15]

Unmittelbar nach Herstellung der Brückenteile des Altstädter und des

Neustädter Ufers wurden die Gerüste stromaufwärts verschoben und zunächst der

mittlere Brückenzug B errichtet. Anschließend folgte nach dem gleichen

Procedere der stromauf folgende Brückenzug A. Gleiches galt dann für die

dortigen Einhängeträger. Bei deren Einbau wurde allerdings die Neustädter Seite

nicht beschwert, sondern Spundwände in die Elbe gerammt, um die auskragenden

Neustädter Brückenteile mit Spannstählen zu verankern. So konnten sie sich

nicht nach oben wölben. Noch während der Bauzeit entstand erheblicher

Termindruck. So wurde 1969 zum Drei-Schicht-Betrieb übergegangen.

Eine weitere Herausforderung war die Verlegung der Straßenbahngleise auf dem

Brückenzug C. Da der Brückenzug so schlank war, konnten sie nicht in einem

Schotterbett verlegt werden. Somit wurde eine neuartige Methodik entwickelt:

Zuerst wurde die Oberfläche mit Epoxidharz beschichtet. Zur Verankerung wurden

dann zunächst Bolzen verwendet. Daraus resultierten erhebliche Probleme, wie Riedrich ausführte, da die Stahlbewehrung des

Brückenkörpers beschädigt werden konnte. Schließlich wurden „Höcker aus

Epoxidharz“ gebaut, auf denen die Schienen lagen – Betonschwellen gab es nicht (und die feste Fahrbahn war noch nicht

anwendungsreif). Diese Höcker mussten äußerst belastbar sein und

millimetergenau aufgebracht werden. Dieses Verfahren war äußerst zeitaufwändig,

da stets Messkontrollen stattfinden mussten.[15] Der

Zeitdruck war schließlich so groß, dass im Winter 1970/71 beheizte Schutzzelte

auf dem Brückenzug C aufgestellt wurden, um die Dichtungen herzustellen und die

Gleise zu verlegen. Ziel war, die Brücke noch vor dem

1971 angesetzten VIII. Parteitag der SED verkehrsbereit zu übergeben.

Am 10. Juni 1971, wenige Tage vor Beginn des Parteitages, erfolgte die

Freigabe für den Verkehr. Benannt wurde die Brücke nach dem früheren

sächsischen Ministerpräsidenten und Dresdner Oberbürgermeister Rudolf

Friedrichs.

Die 1970/71 hergestellten Epoxidharz-Höcker waren Anfang der 1980er Jahre verschlissen (die Straßenbahn hatte inzwischen Beschränkung auf eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h auf der gesamten Brücke erhalten), so dass diese um 1987 gegen Epoxidharz-Würfel ausgetauscht wurden, die eine größere Bauhöhe erlaubten und damit auch eine stärkere Befestigung. Diese wurden dann wegen Baumängeln Anfang der 1990er Jahre erneut ausgewechselt.

Im Jahr 2022 wurde die Carolabrücke wegen ihrer besonderen baugeschichtlichen und technikgeschichtlichen Bedeutung sowie ihrem städtebaulichen Wert unter Denkmalschutz gestellt. Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen charakterisiert die Brücke im Denkmaltext wie folgt: „Mit seiner ‚schlanken Linie‘ nimmt sich das äußerst imposante Bauwerk aus der Entfernung gesehen zurück und ermöglicht einen ungestörten Blick auf die bedeutenden Architekturzeugnisse im Zentrum der Elbmetropole.Sanierungsmaßnahmen ab 2019

Obwohl sich das Tragwerk der Brücke scheinbar in einem guten Zustand befand, bekennt der Autor Peter Hilbert allerdings: „In Jahrzehnten hat es an der Carolabrücke erhebliche Schäden gegeben.“ Deshalb begannen im November 2019 die Sanierungsmaßnahmen. Zudem sollten die Fahrbahnausstattung und -gestaltung den gegenwärtigen Nutzungsanforderungen angepasst werden. Bei ihr sollten breitere Geh- und Fahrradwege angebaut werden. Der vorhandene Brückenquerschnitt reichte dafür allerdings nicht aus, weshalb die Kappen entsprechend verbreitert werden sollten.

Sie begannen an dem elbaufwärts liegenden (östlichen) Brückenzug A. Dabei kam erstmals Carbonbeton im Großbrückenbau zur Anwendung. Die nichtmetallische Carbonbewehrung in Verbindung mit Beton eröffnete als leichterer und flexiblerer Materialverbund gegenüber dem Stahlbeton neue Möglichkeiten der Brückensanierung. Das Material erlaubte es, den Geh- und Radweg von 3,60 Meter auf 4,25 Meter zu verbreitern. Mit herkömmlichen Materialien wäre das aus statischen Gründen nicht möglich gewesen. In Zusammenarbeit mit der TU Dresden sollte Carbonbeton im Bauwesen etabliert werden. Der Einsatz auf der Carolabrücke war ein Pilotprojekt, das die Vorteile der nichtmetallischen Bewehrung verdeutlichen und Dresden als Innovationsstandort herausstellen sollte. Neben dem Carbonbeton sollte auch der Einbau von Basaltbewehrungen getestet werden. Vorgesehen war, die Brückenkappe des Bogens A von einem Ufer bis zur Brückenmitte mit Carbonbeton und die zweite Hälfte bis zum anderen Ufer mit Basaltbeton zu bauen. Bis Juni 2021 dauerte die Sanierung, und erhielt dabei neben den verbreiterten Kappen auch eine neue Abdichtung und Straßenausstattung sowie einen neuen Fahrbahnbelag. Zudem wurden Schadstellen ausgebessert und die Entwässerung instand gesetzt. Die Kosten für Brückenzug A lagen bei rund sechs Millionen Euro.

Von Oktober 2022 bis Juni 2024 wurde der mittlere Brückenzug B in ähnlicher Weise saniert. Dies musste, anders als bei der ersten Etappe, aufgrund der unterdessen erfolgten Unterschutzstellung denkmalgerecht erfolgen. So erhielt die Außenfläche der Stahlbetonkappen die von unten sichtbare Fläche eine Riffelung, wie bei der alten Brücke.

Von Januar 2025 bis zum ersten Quartal 2026 war die Sanierung des Brückenzugs C vorgesehen, der bei der letzten Hauptprüfung die Bewertung „nicht ausreichend“ (3,0–3,4) erhalten hatte. Vorgesehen war die Erneuerung der Abdichtungen, Stahlbetonkappen, Geländer, Beleuchtung und der Gleistrasse selbst. Ebenfalls stand der Hohlkasten unter der Fahrbahndecke zur Sanierung an, der mit 1,6 bis 5,2 Metern Höhe zum Großteil gut begehbar war. Der Autor Peter Hilbert schreibt am 14. August 2024 darüber: „Dort gibt es viele schadhafte Stellen im Beton mit Hohlräumen und Rissen“, die mit Presslufthämmern abgebrochen werden sollen und schließlich mit Spezialmörtel, wie in den anderen Brückenzügen, erneuert werden sollten.[2] Die Ausschreibung war bereits erfolgt, und wurde nach dem Teileinsturz aufgehoben.[30]

Nach Angaben des Leiters des Instituts für Massivbau der TU Dresden Professor Manfred Curbach wurde die Brücke schon seit vielen Jahren mit einer ständigen Bauwerksüberwachung beobachtet. Auf den bevorstehenden Einsturz deuteten aber keine Messwerte hin.

Instandsetzungsmaßnahmen

der Carolabrücke im Juni 2020. Zur Verbreiterung der Fußgänger- bzw.

Radwege kommen Fertigteile aus Carbonbeton zum Einsatz

Instandsetzungsmaßnahmen

der Carolabrücke im Juni 2020. Zur Verbreiterung der Fußgänger- bzw.

Radwege kommen Fertigteile aus Carbonbeton zum Einsatz

Hauptprüfung von Brückenzug C 2023

2023 fand die letzte – aller sechs Jahre erforderliche – Hauptprüfung nach DIN 1076 des Zuges C statt. Diese ergab die Note 3,0 auf einer Skala von 1 („sehr guter Zustand“) bis 4 („ungenügender Zustand“). Eine Benotung zwischen 3,0 und 3,4 bedeutet einen „nicht ausreichenden Zustand“. Eine Nutzungseinschränkung ist bei dieser Bewertung nicht zwangsläufig erforderlich. Diese Benotung ist ein Hinweis, dass in nächster Zeit Instandsetzungsmaßnahmen zu planen sind.